完全価格差別は独占の非効率を打ち消す

独占企業が、完全に利潤を最大化させよするためには、完全価格差別という方法があります。

消費者に対して、支払いの意欲額に等しい額を、価格として要求すれば良いのです。

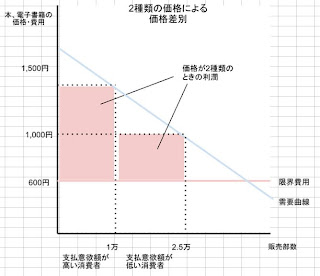

2種類の価格による価格差別

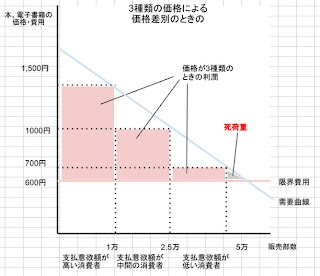

3種類の価格による価格差別

完全価格差別

実際には死荷重を打ち消していく

消費者の数だけ価格の数を設定するのは、実際には難しいことですが、

価格の設定を多くすることは、独占の非効率性を打ち消していくことになります。

2種類の価格差別のときの死荷重

3種類の価格差別のときの死荷重

完全価格差別のときの死荷重

価格差別の種類が多くなるにつれ、死荷重の面積が小さくなっていることが分かります。

「価格が高くて量が少ない」という消費者の不満を、徐々に打ち消していくことになります。

取引による総余剰は、独占企業の生産者余剰によってかっさらわれていますが、

社会全体にとっての損失は少なくなっています。つまり価格差別は社会に

効率性をもたらすというとも言えますね。

Kindle 3 / kodomut

よく使われている価格差別の例

日常生活でも価格差別はよく使われています。

次のような例が考えられるのではないでしょうか?

他にどんなものが挙げられるか、これを読んだみなさんが考えてみてください。

- 百貨店やスーパーのご優待セール

- ジェネリック医薬品制度

- 航空券の早期割引制度

その1であげたハードカバーの本と電子書籍の例も同じですが、

どの例も、商品やサービスの販売を一つ増やしたからといって、

追加的な費用はほとんどかからないというところがミソです。

(「もっと独占利潤を! 価格変動について」シリーズ終わり)