「嫌がれる本当の意味とは?独占≒税金

前回のブログでは、「独占は非効率である」という、いかにも普通の日本語としても

使えそうな文章を、ミクロ経済学的に解釈してみました。

結果として

非効率な生産となってしまう

独占市場では、

本来社会で必要とされる量の財やサービスが、供給されないということになります。

かいつまんで言うと、

独占市場では、

という消費者にとっては、まったくありがたくない現象が発生します。

STAR WARS Monopoly edition / guiltyx

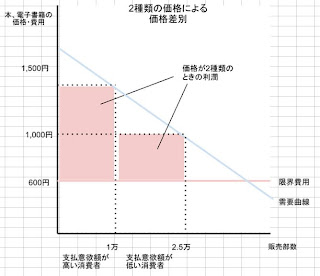

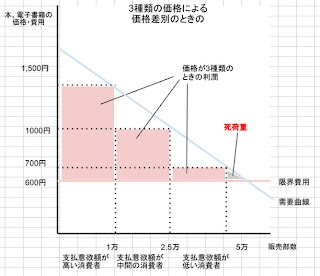

独占市場は死荷重が発生する

このありがたくない現象は、生産者と消費者による、

「有益な取引」の実現を阻害します。

このサイトでは、おなじみの用語でになった、

死荷重が発生します。

死荷重というヤツは、次のように視覚的に把握することができます。

独占市場における死荷重の発生

独占による死荷重は経済全体のパイを減らす

「企業が市場を独占する」という言い回しは、いかにも「怪しからん」という感じがします。

それは、生産者が消費者から「不当に利得を搾り取っている」というイメージの

せいかもしれません。

しかし、ミクロ経済学の分析では、これが即、問題となるわけではありません。

「搾り取っている」だけでは、生産者から消費者に向かって、所得の移転が

発生しているだけ

※で、経済のパイそのものを縮小させているわけではないからです。

むしろ

独占市場の問題は独占企業の生産量が、

市場の総余剰を、最大化させないために生じることにあります。

独占と税金は同じようなメカニズム

さて、このシリーズのサブタイトルとして、

「独占はなぜ嫌がられるか」と付けています。

なぜ嫌がられるかと言えば、

独占市場で発生する

死荷重が、

政府が行う課税による死荷重の発生と、同じようなメカニズムだからです。

「ぜーきん」と聞いて、「ハイ、よろこんで!」と言える方は

なかなか奇特な方でもあると思いますので。

※もちろん搾り取ることに何らかの

公平性の基準が必要。

公平性の概念は、とりわけ難しい問題なので、ここでは取り扱いしません。

(「独占と死荷重~独占はなぜ嫌がられるか」 シリーズ終わり)