真の意思決定は経済利潤にもとづく

さて、ねねさんのネットカフェ事業で利潤を見ていると、

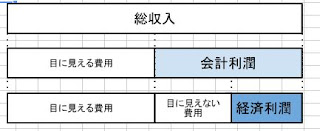

会計利潤と経済利潤の2種類があることが分かりました。

- 会計利潤 = 収入-「目に見える費用」

- 経済利潤 = 収入-(「目に見える費用」+「目に見えない費用」)

経済利潤の計算式にある、「目に見えない費用」とは機会費用ともいわれます。

機会費用とはその事業のための資源(資本や労働力)を、何か他の用途に使ったときに、

得られた収入を指します。

また、経済利潤は、収入から2種類の費用を差し引くため、

おのずと会計利潤よりも小さくなります。従って両者は次のような関係になります。

- 会計利潤 > 経済利潤

Finance / Alan Cleaver

会計利潤プラス、経済利潤ゼロ

このように仮に経済利潤がゼロであっても、会計利潤はゼロよりも大きくなります。

ねねさんが委託している会計士は、帳簿に記された「目に見える費用」を計算し、

事業は黒字であることを報告します。

「目に見える費用」と会計利潤

しかし、事業を続けるかどうか最終的に意思決定するのは、ねねさん自身です。

「事業を続けるために、雇われたときにあきらめなければならい給料はいくらだろう?」

仮にその給料を400万円と見積もった場合、経済利潤はゼロとなります。

「目に見えない費用」と経済利潤

利潤とは経済利潤のこと

経済利潤がゼロであるということは、ねねさんにとっては、

「事業を続けても、他の人に雇われても同じ」ということになります。

経済利潤を算定する上で、他に何かの機会費用を見積もれば結論は異なります。

しかし、事業続行の費用と他人からの給料を天秤にかけた限りでは、

ねねさんが、積極的に事業をやめるという理由はなくなります。

これが、「利潤がゼロ」でも事業は続ける、という意味になります。

ミクロ経済学において、利潤というと特に断りがなければ、経済利潤を指します。

(「利潤ゼロでも事業を続けるワケ」シリーズ終わり)