戦時経済をイメージしてみましょう

10月1日から、NHKの朝の連続ドラマ小説「純と愛」が、はじまってますね。

ですが、当ブログのネタに合わせるために、その時間を1年前に戻してみましょう。

ちょうど今の時期、「カーネーション」をやってました。

大阪・岸和田で洋装店を経営している、ヒロインの小原糸子(尾野真千子さん)は、

戦時中に、お父ちゃん(小林薫さん)から、こんな話を持ち込まれます。

「金糸の入った生地、100反買わへんか?」

ときは、太平洋戦争の真っ最中。戦意高揚のためか、衣料品は配給品となり、

金糸の入った反物の流通・販売も、法律で厳しく統制されていました。

しかし糸子は、反物をすべて買い取り、知恵と工夫で法律スレスレの洋服を作って、

自分の洋品店をますます繁盛させます。

ちなみに、オハラ洋装店は、特にもぐりの商売をやっていたわけではありません。

泉州地方で、地道に堅気の商売をしていました。

なぜそんなに手堅い商売人が、お上の逆鱗に触れるような、ご禁制品に手を出してしまうのでしょうか?

朝ドラの話の筋としてはそれていきますが、当ブログとしては、非常に「おいしいネタ」なので、

そのまま追いかけてみましょう(笑)

数量統制(割当)の開始

前回のブログで、割当という概念が登場しました。

きち村は、ロビ村と仲たがいし、村長の小吉の宣言によって、バナナの消費に、

割当がしかれることになりました。

割当とはすなわち、数量統制のことです。

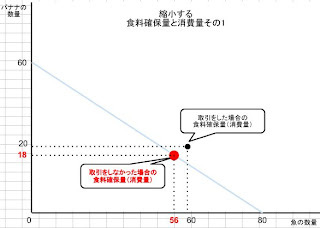

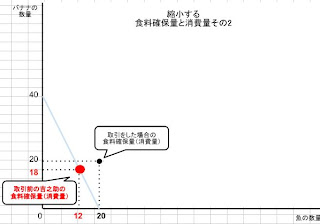

数量統制を行うことは、需要があった均衡数量より、左の位置(少ない数量)に、

くさびを打ち込むことになります。

数量統制(割当)をしたときのロビ村におけるバナナの需要と供給

これは、売上税を課したときと、同様の費用を強いることになります。

ここでいう費用とは、具体的に次のようなものです。

- 取引機会の喪失

均衡価格と均衡数量(E点)の位置が、左方(A点・B点)にシフトします。

そのため、需要者の消費者余剰、供給者の生産者余剰が失われます。

「経済厚生を歪める」とも言い、市場取引による富の分配機能が失われます。

参考サイト:取引利益と消費者余剰

- 法律を破ることへのインセンティブと闇取引の横行

均衡価格よりも高く買い取る意思と能力がある人と、

均衡価格よりも安く売れる意思と能力がある人にとって、数量統制は意味をなしません。

かえって、法律を破らせる方に動機づけがされます。

両者は、取引機会を求めるため、公には認められない闇の市場が誕生させます。

結果として、単に法律・ルールを守らせるためだけの、

ムダな社会的コスト(司法コスト・行政コストなど)が発生します。

比較優位、自由貿易(自由交易)重要性

冒頭で申し上げたオハラ洋装店の場合、

戦時中でも「おしゃれを楽しみたい」という、女性(需要者)の要望と、

生地問屋(供給者)の「反物をさばきたい」という、市場(売りと買いの当事者)に

従って行動しただけの話です。

なんだか、社会のルールを守る、守らないの大層な話になってしまいました。

ここで比較優位と自由交易の記事で、登場した引用文を、もう一度引いてみましょう。

自由貿易(自由交易)の有効性を説いたくだりです。

"もし自分の町の住んでいる町でしか作られた製品しか買えない、あるいは、自分の家庭で使うものすべてを自分の親戚以外からは買えないように制限したら、どうなるだろうか。このように自由な貿易を制限していくと、制限そのものが私たちの生活を貧困にさせるという、しごく当然な結論が導かれる"

(副題:リバータリアン政治宣言 ロン・ポール著 副島隆彦著 成甲書房)

やはり比較優位の概念を生かして、自由貿易(自由交易)を行うことは、大変重要なことなんですね!

> (*゚▽゚)ノ

自由貿易(自由交易)のネタから、国際貿易(輸出・輸入)や、

それに伴う関税や輸入割当のネタに、発展させられrそうなので、

また別の機会に書こうと思います。 ☆⌒(*^-゚)ノ~♪see you again♪~ヾ(゚-^*)⌒☆

また別の機会に書こうと思います。 ☆⌒(*^-゚)ノ~♪see you again♪~ヾ(゚-^*)⌒☆