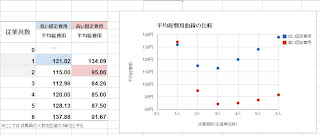

利潤 = 総収入 - 総費用

企業(会社)が活動をしている、最大の目的は「利潤」の獲得です。

企業(会社)が一定期間に算出する「損益計算書(P/L)」を見ると、

「売上粗利益」、「営業利益」、「税引き後純利益」etcなど、

「利潤」の概念と近いものが、必ず登場します。

本来、ミクロ経済学で

「利潤」というと、人件費や経費など「目に見える費用」に加えて、

「目に見えない費用」である

機会費用も存在します。

ですがここでは、ざっくりと「

経済利潤 ≒

会計利潤」ということにしておきましょう。

これら

「利潤」や

「利益」の考え方は、

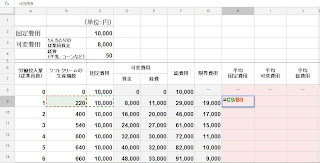

「利潤 = 総収入 - 総費用」という

単純な計算式に基づいています。会社など営利企業にお勤めをしたことがない、

学生さんも、利潤の考え方は、直感的で分かりやすいと思います。

(そして営利企業に勤めたことのある方ならば、仕事時間のほとんどを

「なんとか利益」について考える(考えさせられる)ことが、仕事となるでしょう)

Calculator and Money / Images_of_Money

「事業部長」の立場で考えよう

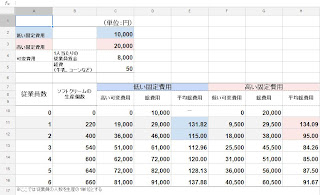

あなたは、ある企業(営利会社)にお勤めし、新規事業の事業部長を任せられています。

社長からは、その新規事業について、次のような条件が、付けられています。

- 販売価格は常に同じ

- 費用は常に低くする

- 利潤が最も大きくなる生産量を見つける

また、あなたは、事業部長として、土地や設備などを購入するためのお金を扱う権限や、

労働力として、就職希望者を採用する権限も、持っています。

社長が提示した3つの条件を満たすためには、どうすれば良いでしょうか?

Always the business man. / Matt Erasmus

仮説に基づいて利潤をはかる

もし、管理人がこの会社の事業部長であれば、

社長に対して、

「そんな新規事業はできません」と答えると思います。

(もっとも、こんな答えをすると、「クビ」にされるぐらい、自分の立場が悪くなるでしょう。

実務的には、

「できるかどうか状況によります」と答えるのが、「おとなの模範解答」でしょう)

もちろん、そんな「正直な答え」をするのは、新規事業の内容や、

経費の具体的な数値を提示されていないという、技術的な理由に求めることもできます。

ですが、この場合、新規事業の「周りの状況」が、よく分からないというのが本当の理由です。

「周りの状況」というのは、抽象的な言い方なので、

「需要」という言い方もできると思います。

Spring Time Cooking Class - Kitchen Garden, Shot Tower Square / avlxyz

もちろん、企業(会社)は「供給」することが仕事で、

「需要」は相手任せになるので、それこそ「よく分からない」というものです。

従って、企業(会社)としては、「これぐらいの需要があるだろう」と、

「仮説を立てる」ことが、非常に重要になります。

その仮説を立てることなく、新規事業を立ち上げようとしたことについて、

「できません」としたことが、管理人の真意です。

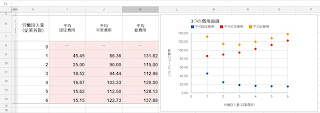

では、なぜ、

「仮説を立てる」にこだわるのでしょうか?

それは、その

仮説上の需要によって

総費用や、企業の

「利潤」を大きく左右するからです。

(つづく)